El nombre de Seveso -una localidad modesta del norte de Italia, a poco más de veinte kilómetros de Milán- quedó marcado para siempre por lo que ocurrió allí un sábado de verano. Aquel 10 de julio de 1976, nada sugería que a las 12:37 la normalidad se quebraría de forma irreversible.

En la planta química de ICMESA, un reactor sufrió una reacción descontrolada que provocó el sobrecalentamiento de su contenido y la liberación al ambiente de una nube tóxica. No hubo una explosión que alertara a los vecinos, ni una columna de fuego visible desde kilómetros. La infraestructura permaneció en pie. El peligro, sin embargo, ya estaba en el aire.

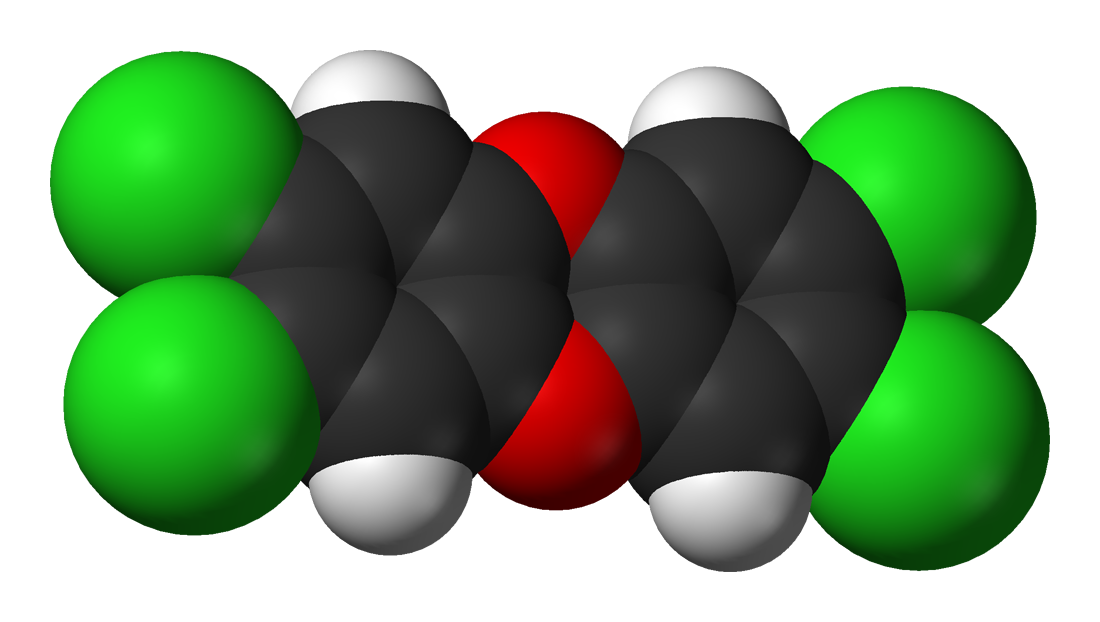

Aquella nube silenciosa contenía, entre otros compuestos, una de las sustancias más tóxicas conocidas: la 2,3,7,8-tetrahidrocIorodibenzodioxina (TCDD). Fue el inicio de una catástrofe que redefinió la percepción del riesgo industrial en Europa y dejó una lección incómoda: el daño más profundo no siempre llega con estruendo, sino envuelto en la apariencia de la normalidad.

Seveso desafía la iconografía clásica de la tragedia industrial. La TCDD no destruyó edificios ni dejó un paisaje de ruinas; se limitó a depositarse, en cantidades minúsculas, sobre el suelo, los tejados, los jardines y los campos de cultivo de un área de unos 18 kilómetros cuadrados.

La peligrosidad de esta dioxina reside en dos rasgos fundamentales: su estabilidad química y su carácter lipófilo. Afín a las grasas, no se queda en la superficie; se infiltra en los tejidos de los organismos vivos, se acumula en la cadena alimentaria y permanece durante años en el cuerpo humano. Bastaron microgramos para convertir un entorno cotidiano en una trampa tóxica sin señales visibles de alarma.

Si la nube fue invisible, la gestión inicial del accidente lo fue todavía más. La empresa operadora -una subsidiaria de Hoffmann-La Roche- no notificó de inmediato a las autoridades locales la magnitud de la fuga. Durante días, mientras la dioxina se asentaba en hogares y campos, la población permaneció ajena al riesgo al que estaba expuesta.

Esa demora no fue un simple fallo técnico, sino una decisión con consecuencias humanas. La omisión de información privó a los vecinos de cualquier posibilidad de protección temprana y evidenció una cultura empresarial en la que el secreto industrial se imponía a la seguridad pública.

Los efectos no tardaron en manifestarse. Náuseas, irritaciones oculares y cefaleas fueron los primeros avisos, pero el signo más revelador apareció en la piel. El cloracné -una forma grave y dolorosa de acné inducido por dioxinas- afectó a 417 personas.

Las lesiones cutáneas se convirtieron en la huella visible de un enemigo invisible. Allí donde la nube ya no se veía, el cuerpo actuaba como testigo químico, recordando que la contaminación seguía presente y que sus efectos no se disolvían con el paso de los días.

Antes de que la ciencia pudiera medir con precisión el alcance de la contaminación, el ecosistema doméstico habló con crudeza. En pocos días murió alrededor del 25 % de la fauna local. Para evitar que la TCDD entrara en la cadena alimentaria humana, las autoridades ordenaron el sacrificio de casi 80 000 animales, principalmente aves de corral y conejos.

La zonificación del territorio ofreció el mapa real del daño. En la denominada Zona A, con concentraciones superiores a 50 microgramos por metro cuadrado, 736 personas fueron evacuadas. En la Zona B, con unos 4 700 residentes, y en la Zona R, donde vivían cerca de 32 000 personas, la incertidumbre se instaló en cada cosecha y en cada alimento consumido. El impacto ambiental se reveló, en última instancia, como una crisis de subsistencia humana.

Las carencias regulatorias expuestas por el accidente precipitaron un cambio profundo en la legislación europea. En 1982 se aprobó la Directiva Seveso I, origen de un marco normativo que más tarde se ampliaría y reforzaría con Seveso II y Seveso III.

Estas normas impusieron obligaciones claras a las industrias que manejan sustancias peligrosas: evaluación sistemática de riesgos, medidas técnicas de prevención, planes de emergencia internos y externos, y el deber de informar a autoridades y comunidades locales. Seveso marcó el inicio de una cultura de seguridad industrial basada no en la reacción, sino en la anticipación.

Con el paso de las décadas, la ciencia confirmó los peores temores. La TCDD está hoy clasificada como carcinógeno humano de clase 1 y se asocia a incrementos en determinadas neoplasias, así como a alteraciones endocrinas y metabólicas. Su persistencia en suelos y tejidos hizo evidente que el daño de Seveso no fue inmediato ni efímero.

Más allá de las cifras y de las leyes, el desastre dejó una marca social profunda: la sensación de vulnerabilidad frente a tecnologías incomprensibles y la conciencia de que la confianza ciega tiene un coste. Casi medio siglo después, Seveso sigue siendo una advertencia vigente: en sociedades altamente industrializadas, el progreso solo es sostenible si va acompañado de vigilancia constante, responsabilidad empresarial y una transparencia que no llegue siempre tarde.