Ping-pong en la sala de guerra: cuando una raqueta cambia la Historia

A veces, las guerras no se previenen con tratados solemnes ni con reuniones en cumbres alpinas, sino con peloteos improvisados en salones deportivos. La escena parece sacada de una novela distópica mal escrita: en plena Guerra Fría, dos potencias ideológicamente enfrentadas inician su deshielo diplomático mediante un deporte de raqueta. No es ironía. Es historia. Y se le conoce como la diplomacia del ping-pong.

Para entenderla no basta con limitarse al anecdotario: hace falta situarla en el marco más amplio de lo que Graham Allison llamó, con pretensiones académicas y resonancia espartana, la Trampa de Tucídides. Cuando una potencia emergente amenaza con desplazar a la potencia dominante, la tensión tiende a cristalizar en forma de conflicto. Pero hay excepciones. Y una de las más notorias -aunque rara vez citada con la seriedad que merece- es la que protagonizaron Estados Unidos y China entre 1971 y 1972.

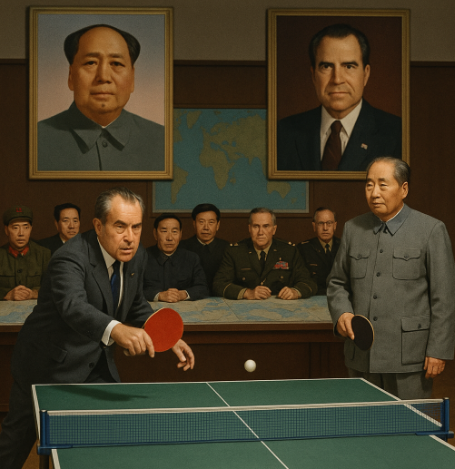

En aquellos años, la distancia entre ambas naciones no era solo geográfica: era ideológica, política, estratégica y lingüística. Las fotos de Mao y Nixon colgaban en extremos opuestos del imaginario global, y los traductores simultáneos tenían que conjugar más que verbos: tenían que articular cosmovisiones.

Un partido en Nagoya, un mundo en jaque

La secuencia arranca en abril de 1971, durante el Campeonato Mundial de Tenis de Mesa en Nagoya, Japón. Allí, el jugador estadounidense Glenn Cowan abordó por error el autobús de la delegación china. Lo que pudo ser un desencuentro protocolario terminó en gesto amistoso: Zhuang Zedong, estrella del equipo chino, se acercó, intercambió algunas palabras y le regaló un bordado de seda con una imagen del Huangshan, las montañas amarillas. El gesto fue captado por la prensa japonesa y circuló como pólvora.

Este momento trivial (y precisamente por ello eficaz) abrió la puerta a una invitación oficial: la República Popular China, que había permanecido aislada de los grandes foros diplomáticos desde su fundación en 1949, invitó al equipo de ping-pong de Estados Unidos a visitar Pekín. Y el equipo aceptó.

Aquello no fue solo una gira deportiva. Fue un cambio de eje en la geopolítica mundial. La visita tuvo lugar en abril de ese mismo año y fue cubierta con entusiasmo por medios internacionales. Por primera vez, ciudadanos estadounidenses eran bienvenidos oficialmente en el país de Mao Zedong, en un contexto en el que ni siquiera se reconocían mutuamente como Estados legítimos.

Diplomacia por otras vías: del raquetazo a la mesa de negociación

La visita sirvió como globo sonda para preparar lo que ya se fraguaba entre bambalinas: la reanudación de relaciones diplomáticas formales entre ambos países, que culminaría con la visita de Richard Nixon a China en febrero de 1972. En apenas diez meses, la rivalidad ideológica más radical del siglo XX había virado hacia una cooperación estratégica inesperada.

Lo relevante aquí no es el deporte en sí -el ping-pong no era entonces ni masivo ni mediático-, sino su valor simbólico: un canal alternativo, informal, de interlocución. Una vía “blanda” que permitía tantear el terreno sin comprometer oficialmente posturas ni desencadenar represalias ideológicas. No es casualidad que Henry Kissinger, maestro del cálculo indirecto, hiciera una visita secreta a Pekín semanas después del torneo, preparando la alfombra para el histórico apretón de manos entre Nixon y Mao.

Ese episodio es más que un capricho del azar diplomático. Constituye uno de los pocos ejemplos verificables en los que una dinámica de confrontación estructural -casi arquetípica de la Trampa de Tucídides- se reconduce hacia un nuevo equilibrio mediante canales informales.

Que la política internacional está poblada de símbolos no es novedad. Pero hay momentos en los que el símbolo no acompaña a la diplomacia: la reemplaza. La imagen de un peloteo entre dos países enemigos se convirtió en el espejo de algo más profundo: un intento de reconfiguración del orden. Cuando China invitó al equipo estadounidense, no solo tendía la mano a Nixon, sino que inauguraba su estrategia de ascenso controlado, que culminaría décadas más tarde en su ingreso en la Organización Mundial del Comercio y su conversión en potencia tecnológica.

La diplomacia del ping-pong es un ejemplo arquetípico de lo que Joseph Nye llamaría soft power, aunque el término todavía no existía como tal. Es un acto de poder simbólico en el que no se impone, sino que se seduce. En lugar de fusiles, raquetas; en lugar de tratados, sonrisas. Y sin embargo, el impacto es tangible, medible, histórico.

El deporte como excusa y como lenguaje

En las relaciones internacionales, el deporte es muchas veces lo que el teatro fue para la corte del absolutismo: una puesta en escena que permite decir lo indecible. El ping-pong tenía además una ventaja particular: no estaba contaminado por la retórica imperialista. No era ni fútbol (identificado con Europa y Sudamérica), ni béisbol (identificado con EE.UU.), ni hockey (de tradición soviética). Era neutro, rápido, preciso y simétrico. Un buen vehículo para escenificar una simetría que aún no existía pero se deseaba construir.

En ese gesto deportivo, China ensayaba su retorno al concierto de naciones sin pedir permiso, pero con cortesía. Estados Unidos, por su parte, ganaba una carta estratégica contra la URSS, en un momento en que la disensión entre Pekín y Moscú ofrecía una oportunidad única. El tablero era global; la bola, pequeña; la intención, monumental.

De hecho, el episodio fue seguido con recelo en Moscú, donde se entendió -no sin razón- que Washington estaba rompiendo el equilibrio bipolar. La URSS había sostenido hasta entonces una relación ambivalente con la República Popular China, marcada por la rivalidad ideológica post-estalinista. El acercamiento chino-estadounidense era, en realidad, un movimiento indirecto de cerco a Moscú, una jugada que combinaba timing, táctica y una dosis no menor de cinismo diplomático.

¿Fue un caso aislado?

No del todo. Aunque pocas veces se recuerda con la misma intensidad, existen otros ejemplos en los que la vía informal o simbólica ha desbloqueado relaciones encalladas. Uno de los más citados es el caso del concierto ofrecido por la Orquesta Filarmónica de Nueva York en Corea del Norte, en 2008, donde se interpretó el himno estadounidense frente a altos mandos del régimen de Kim Jong-il. El gesto fue fugaz, y no tuvo continuidad. Pero su potencia fue real.

También podríamos mencionar el “fútbol de paz” entre Honduras y El Salvador, antes de la guerra de 1969, o los partidos de cricket entre India y Pakistán que a menudo han servido como excusa para encuentros bilaterales discretos.

No obstante, la diplomacia del ping-pong sigue siendo el caso más exitoso y paradigmático de todos. No por su espectacularidad, sino por su resultado: en apenas un año, el mundo pasó de contemplar una hostilidad casi absoluta entre dos gigantes, a verlos sentados en la misma mesa en Pekín. Y de ahí, al Consejo de Seguridad de la ONU.

¿Puede repetirse hoy?

La tentación de repetir la fórmula es grande, pero el contexto ha cambiado. En la era digital, los gestos simbólicos tienden a disolverse en el ruido. Si el peloteo entre Cowan y Zhuang se produjera hoy, quedaría sepultado entre memes, sospechas de montaje, campañas de desinformación y polarización instantánea en redes sociales.

Además, la estructura del conflicto ha mutado. En los años setenta, China era una potencia aislada que buscaba reconocimiento. Hoy es un actor central con vocación de reconfigurar el orden. El canal informal no desaparece, pero su impacto es menor. Y la desconfianza estructural ha contaminado incluso los gestos más banales: basta ver la polémica que desatan las películas coproducidas entre Hollywood y China, o la censura cruzada de videojuegos según su orientación política.

Dicho esto, la lógica de la diplomacia simbólica sigue vigente, aunque con otros formatos. El envío de ayuda sanitaria durante el COVID-19, por ejemplo, fue utilizado tanto por China como por Turquía como herramienta de posicionamiento blando. Pero con resultados más ambivalentes. El gesto, en sí mismo, ya no basta. Requiere acompañamiento narrativo, continuidad institucional y, sobre todo, un marco de credibilidad.

Europa y la tentación del raquetazo

Desde la periferia estratégica que es hoy la Unión Europea, la historia de la diplomacia del ping-pong debería leerse no como anécdota, sino como manual alternativo de acción exterior. La UE carece de músculo militar fuerte, pero dispone de cultura diplomática, red institucional y una imagen internacional -aunque desgastada- aún asociada a valores estables.

Recuperar canales informales de acercamiento —educativos, deportivos, culturales— podría ser una vía para retomar protagonismo geoestratégico, especialmente en regiones en disputa como el Sahel, el Cáucaso o el Sudeste Asiático. La diplomacia cultural francesa, el Instituto Cervantes o el Goethe-Institut podrían desempeñar funciones similares a la que cumplió el equipo de ping-pong en 1971. Pero con una condición: no aspirar a cerrar tratados, sino a abrir rendijas.

Conclusión: jugar bien, para no tener que pelear

La historia de la diplomacia del ping-pong no debería entenderse como una rareza del siglo XX. Es una ilustración clara de que, incluso en los entornos más tensionados, la política internacional sigue dejando márgenes a lo inesperado. A veces, una pequeña fisura puede desplazar placas tectónicas.

Hoy, con la rivalidad entre Estados Unidos y China en una fase mucho más sofisticada, el recuerdo de aquel peloteo puede parecer ingenuo. Pero su enseñanza permanece: la guerra no es inevitable. La desconfianza no es absoluta. Y a veces, la solución no pasa por más poder, sino por una jugada lateral, aparentemente menor, pero profundamente humana.

O como decía Kissinger, con su habitual estilo indirecto: “Las grandes potencias no deben tratarse como si fueran niños. Salvo cuando hacerlo permite evitar que se conviertan en monstruos”.