Toda comunidad necesita un relato que le explique el mundo y le diga quiénes son los “otros”. En las sociedades modernas, ese relato ha adoptado múltiples formas: ideológicas, religiosas, nacionales. En el terreno de la seguridad, la figura del enemigo interno ocupa un lugar privilegiado: el infiltrado, el traidor, el disidente, el sospechoso. Su presencia, real o imaginada, ha permitido justificar políticas de control, crear identidades colectivas y producir ficciones donde el miedo se traduce en épica. Pero tras la máscara de esa narrativa laten preguntas más profundas: ¿por qué la democracia, que se funda en la confianza, necesita imaginar enemigos dentro de sí misma? ¿Y cómo ese imaginario se adapta al lenguaje de cada época -del espionaje clásico al algoritmo contemporáneo- sin perder vigencia?

La noción de amenaza interna tiene raíces antiguas. En la Grecia clásica, el stásis designaba la guerra civil, el conflicto intestino que corroía la polis desde dentro. Roma conoció el miedo al hostis domesticus, el enemigo doméstico, encarnado en las conspiraciones senatoriales o en los cristianos de los primeros siglos. Con la modernidad política, el concepto adquirió una dimensión jurídica y administrativa: el Estado-nación necesitaba distinguir entre los fieles y los subversivos.

La Revolución Francesa llevó esta distinción al paroxismo. En nombre de la libertad, la República instituyó la vigilancia revolucionaria y la noción de enemigo del pueblo. Robespierre lo expresó con precisión: “No hay libertad para los enemigos de la libertad”. En ese juego de espejos, la amenaza interna se volvió una figura política estructural, necesaria para cohesionar el cuerpo social y justificar la represión en nombre de la virtud.

A lo largo del siglo XIX, con la expansión de los Estados nacionales y la aparición de las policías modernas, la idea se consolidó. El obrero, el comunista, el anarquista, el extranjero sin papeles: cada etapa histórica ha producido su propio sospechoso. La seguridad dejó de ser un simple asunto de defensa militar para convertirse en un mecanismo de vigilancia interior. Michel Foucault describió esta mutación como el paso de la sociedad de soberanía a la sociedad disciplinaria.

El siglo XX convirtió la amenaza interna en mito global. Con la Guerra Fría, la lógica del enemigo se internalizó en todas las democracias occidentales. El adversario ya no estaba al otro lado de la frontera, sino potencialmente en el despacho de al lado, en el sindicato o en el vecindario. En Estados Unidos, el macartismo construyó un relato de sospecha permanente donde artistas, científicos y funcionarios podían ser denunciados por “simpatías comunistas”.

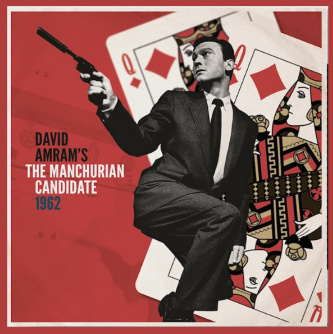

El cine de espionaje reflejó y alimentó ese clima. Películas como The Manchurian Candidate (1962) o Invasion of the Body Snatchers (1956) transformaron el temor político en parábola psicológica: cualquiera podía ser “el otro” bajo una apariencia familiar. En ellas, el enemigo interior se volvía indistinguible, y el heroísmo consistía en desenmascararlo. La narrativa cinematográfica amplificó el mito y lo incrustó en la cultura popular: la amenaza ya no era solo geopolítica, sino íntima.

Los regímenes autoritarios también se apropiaron de esa figura. El franquismo español habló de “antiespañoles”; las dictaduras del Cono Sur latinoamericano, de “enemigos subversivos”. En ambos casos, la defensa de la patria sirvió de coartada para una maquinaria de control social y represión sistemática. El enemigo interno se convirtió en el rostro anónimo del ciudadano bajo sospecha.

El fin de la Guerra Fría no disolvió esa lógica. Al contrario: las democracias contemporáneas heredaron la estructura del miedo, pero la desplazaron hacia nuevos terrenos. El terrorismo yihadista, las migraciones masivas, la desinformación digital y las pandemias han reemplazado al comunismo como grandes relatos de amenaza. El resultado es un sistema político que oscila entre la libertad declarada y la vigilancia constante.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el discurso de la “seguridad nacional” experimentó una mutación semántica: la guerra contra el enemigo externo se confundió con la persecución del enemigo interior. Las leyes antiterroristas ampliaron las facultades de detención, vigilancia y censura, diluyendo la frontera entre sospecha y prueba. En nombre de la prevención, el Estado extendió su poder sobre los cuerpos y las comunicaciones.

El cine volvió a actuar como espejo y amplificador. Minority Report (2002) llevó al extremo la lógica del control preventivo: detener antes de que el delito ocurra. The Dark Knight (2008) mostró a un héroe que vigila a todos para salvar a todos. En ambos casos, la “amenaza interna” ya no es un espía ni un terrorista, sino la posibilidad de que cualquier ciudadano, en un instante, pueda convertirse en peligro.

La digitalización ha transformado radicalmente el modo en que la sociedad construye y gestiona la amenaza interna. Los sistemas de reconocimiento facial, los algoritmos de predicción del crimen, la recopilación masiva de datos y la inteligencia artificial aplicada a la seguridad configuran un escenario inédito. La vigilancia ya no necesita del delator ni del policía omnipresente: basta el flujo de información.

El sociólogo David Lyon ha descrito este proceso como el paso del panóptico al banóptico: de la vigilancia centralizada al control distribuido. En la sociedad de los datos, todos somos simultáneamente observadores y observados. La noción de enemigo interior se ha dispersado en una red de riesgos estadísticos, donde el perfil sustituyó al rostro.

Pero esta nueva forma de control mantiene intacto el principio de sospecha. En el ámbito de la seguridad democrática se justifica mediante la retórica del “riesgo razonable”: no se trata de castigar al culpable, sino de anticiparse al potencial infractor. La consecuencia es un desgaste progresivo y silencioso de la presunción de inocencia y de la privacidad como derecho.

El cine y la literatura han captado con lucidez este tránsito. En Enemy of the State (1998), un abogado corriente se convierte en fugitivo por error; en Snowden (2016), el protagonista denuncia un sistema que convierte a todos en sospechosos. La distopía, género literario por excelencia de la modernidad tecnológica, no hace sino revelar la fragilidad de nuestras democracias ante la tentación del control total.

Todo relato de amenaza cumple una función de cohesión: define un “nosotros” frente a un “ellos”. Sin embargo, cuando ese “ellos” se proyecta sobre sectores vulnerables -migrantes, minorías religiosas, disidentes políticos-, el discurso de seguridad degenera en exclusión. La historia reciente ofrece múltiples ejemplos: desde la estigmatización de las comunidades musulmanas tras los atentados de 2001 hasta la criminalización de los refugiados en Europa.

La narrativa de la amenaza interna también se ha filtrado en los lenguajes mediáticos. Las series policiales, los thrillers de espionaje y las producciones sobre terrorismo reproducen, casi sin advertirlo, la lógica de la sospecha como entretenimiento. Al hacerlo, normalizan la excepcionalidad: el espectador aprende a aceptar la intrusión y la vigilancia como precio de la seguridad. La cultura popular, en ese sentido, es el laboratorio simbólico de las políticas de control.

Pero hay también narrativas disidentes. Obras como Good Night, and Good Luck (2005) o Tinker Tailor Soldier Spy (2011) invierten la perspectiva y muestran los efectos corrosivos de la paranoia estatal. La literatura de espionaje contemporánea -de John le Carré a Don DeLillo- ha reemplazado el heroísmo por el desencanto, revelando que el enemigo interior, en no pocas ocasiones, habita en la propia maquinaria del poder.

La paradoja de las democracias contemporáneas es que necesitan generar confianza en un entorno saturado de sospecha. La seguridad democrática no puede sostenerse en la desconfianza generalizada sin destruir su propia base moral. El reto consiste en reconstruir una noción de seguridad que no se alimente del miedo, sino de la cooperación.

Ello implica pensar de nuevo sobre los límites del secreto y del control, restituir la proporcionalidad y la transparencia en las políticas de seguridad y recordar siempre que la defensa de la comunidad no puede erigirse sobre la exclusión de parte de ella. El enemigo interior, cuando se vuelve categoría permanente, acaba devorando el cuerpo político que pretende proteger.