Cuando el contagio es la palabra: pandemias, desinformación y seguridad en la era digital

Las pandemias no solo se propagan por contacto físico. Siempre lo han sabido las sociedades que las padecieron, aunque no dispusieran de un vocabulario técnico para explicarlo. Junto al virus viaja algo más antiguo y persistente: el miedo. Y allí donde el miedo encuentra un cauce, la desinformación se abre paso con una facilidad inquietante. La historia de las grandes crisis sanitarias es también la historia de rumores, chivos expiatorios, respuestas desproporcionadas y mecanismos de control que sobreviven mucho después de que la amenaza biológica haya remitido.

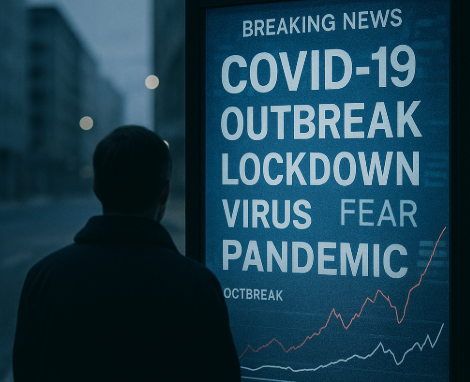

La reciente experiencia pandémica no ha sido, en este sentido, una anomalía, sino una confirmación. Lo verdaderamente novedoso no fue el miedo, sino la velocidad con la que se difundió y la escala global que adquirió. Si en otras épocas los rumores caminaban de boca en boca o se imprimían en panfletos, hoy circulan a hipervelocidad, revestidos de gráficos, titulares urgentes y un lenguaje que simula autoridad. La enfermedad avanza, pero la narrativa lo hace antes y más rápido.

En contextos de incertidumbre sanitaria, la información se convierte en un bien estratégico. De ella depende la conducta individual, la aceptación de medidas restrictivas y la confianza en quienes gestionan la crisis. Cuando esa información es confusa, contradictoria o manipulada, el daño supera con creces el ámbito de la salud. Se resiente la cohesión social, se agravan las tensiones políticas y se abre un espacio propicio para soluciones improvisadas que, en nombre de la seguridad, limitan libertades básicas.

No es la primera vez que ocurre. Durante epidemias pasadas, las comunidades buscaron culpables externos, justificaron confinamientos extremos o aceptaron prácticas que hoy consideraríamos abusivas. La diferencia es que, en la era digital, estos procesos se producen de forma simultánea y amplificada. El miedo ya no se concentra en barrios o ciudades; se sincroniza a escala planetaria. Cada imagen de un hospital desbordado, cada cifra repetida sin contexto, cada testimonio sacado de quicio contribuye a una atmósfera donde el pánico se normaliza.

Aquí es donde la desinformación encuentra su terreno ideal. No hace falta inventar una falsedad completa; basta con exagerar, seleccionar o insistir. Un dato aislado se erige en tendencia, una hipótesis en certeza, una duda en conspiración. El ciudadano, expuesto a un flujo constante de estímulos, oscila entre la sobreprotección y la negación absoluta, dos respuestas igualmente problemáticas desde el punto de vista de la seguridad colectiva. En ambos casos, la racionalidad cede terreno al impulso.

Las instituciones, por su parte, se enfrentan a un dilema complejo. Deben actuar con rapidez frente a una amenaza real, pero cualquier paso en falso se paga caro en términos reputacionales. Una comunicación errática, un mensaje mal calibrado o una rectificación mal explicada alimentan la sensación de improvisación. Y la improvisación, en tiempos de crisis sanitaria, es percibida como incompetencia o manipulación. La desconfianza se convierte entonces en un virus paralelo, quizá más difícil de erradicar.

En este clima, resurgen viejas tentaciones. La vigilancia se intensifica, los controles se endurecen y se justifica la recopilación masiva de datos en nombre de la protección común. Parte de estas medidas puede resultar razonable y proporcionada. Otra parte responde más al impulso de controlar que al de cuidar. El problema no es la adopción puntual de medidas excepcionales, sino su cristalización. Lo que se acepta en emergencias tiende a permanecer, aunque el peligro haya pasado.

La historia ofrece numerosos ejemplos. Censos rigurosos, certificados sanitarios, limitaciones de movimiento y sistemas de seguimiento nacieron en contextos de crisis y luego encontraron nuevos usos. En la era digital, esta inercia es aún más peligrosa. Las herramientas tecnológicas permiten un nivel de supervisión impensable hace apenas unas décadas. El riesgo no reside solo en su uso durante la pandemia, sino en su normalización posterior, cuando la amenaza se diluye pero la infraestructura de control permanece intacta.

Al mismo tiempo, las crisis sanitarias abren la puerta a fenómenos de estigmatización. Colectivos enteros pueden ser señalados como portadores de riesgo, no por datos objetivos, sino por narrativas interesadas. El miedo necesita rostros. En entornos saturados de desinformación, esos rostros se eligen según conveniencia política, ideológica o mediática. El resultado es un clima de sospecha que fractura la convivencia y agrava el impacto social de la crisis.

El ámbito empresarial tampoco queda al margen. El riesgo reputacional adquiere una dimensión inédita cuando la información -o la desinformación- circula sin control. Decisiones sanitarias internas, medidas de protección laboral o simples incidentes pueden convertirse en escándalos amplificados. La gestión de la comunicación deja de ser un elemento secundario para transformarse en una cuestión de seguridad corporativa. No se trata solo de evitar daños económicos, sino de preservar la confianza en contextos emocionalmente volátiles.

Frente a este panorama, la tentación de combatir la desinformación mediante censura directa resulta comprensible, pero problemática. Silenciar indiscriminadamente alimenta teorías conspirativas y refuerza la idea de que existe algo que ocultar. La respuesta más eficaz no pasa por hacer callar, sino por explicar. Pero explicar bien exige tiempo, coherencia y una voluntad real de decir también lo que no se sabe. La transparencia imperfecta es preferible a la falsa certeza.

La alfabetización informativa aparece, una vez más, como una asignatura pendiente. No basta con enseñar a distinguir fuentes fiables; es necesario comprender cómo operan las emociones en contextos de crisis. El miedo reduce la capacidad crítica y empuja al pensamiento binario. Reconocer ese mecanismo es el primer paso para neutralizarlo. Una ciudadanía consciente de sus propios sesgos es menos manipulable que aquella que confía ciegamente en su percepción.

La pandemia del siglo XXI han demostrado que la seguridad ya no puede entenderse solo como protección física. Incluye la protección del espacio informativo, la gestión de expectativas sociales y la defensa frente a narrativas que minan gravemente la confianza colectiva. Ignorar esta dimensión supone dejar el campo libre a quienes saben explotar el miedo con eficacia.

Quizá la lección más relevante sea que las crisis sanitarias no crean problemas nuevos, sino que intensifican los existentes. La desinformación, el control social y la fragilidad institucional estaban ahí antes del virus. La pandemia los iluminó con una crudeza difícil de ignorar. Aprender de esa experiencia implica asumir que la próxima crisis -sanitaria o de otro tipo- volverá a poner a prueba los mismos resortes.

Cuando la enfermedad se retira, queda el relato. Y ese relato, si no se gestiona con rigor, puede ser tan dañino como el patógeno que lo inició. Porque en la era digital, a veces, lo que más se contagia no es el virus, sino el miedo a través de la palabra.