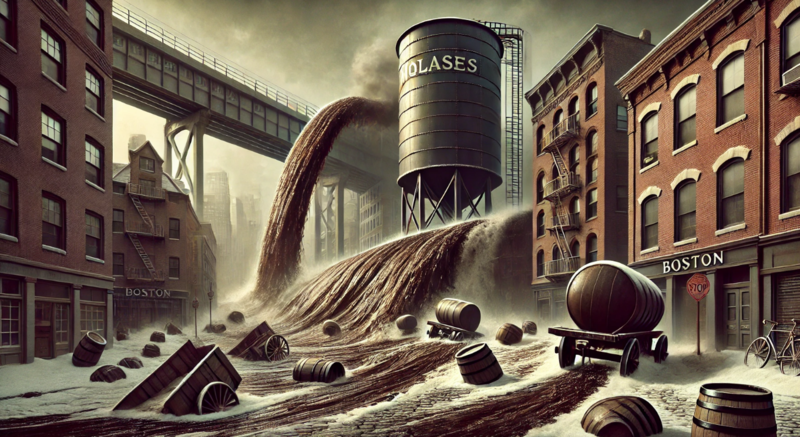

El 15 de enero de 1919, en la ciudad de Boston, nada anticipaba el desastre que estaba a punto de desencadenarse en el barrio de North End. Allí, la empresa Purity Distilling Company almacenaba millones de litros de melaza en un gigantesco tanque metálico.

Ese depósito, que debía servir a la industria de bebidas alcohólicas y a la fabricación de etanol destinado a municiones, se convirtió en una trampa mortal. El colapso estructural liberó una marea oscura y espesa que, lejos de la dulzura con la que solemos asociar a la miel de caña, arrastró muerte y destrucción en cuestión de minutos. La historia la bautizó como la gran inundación de melaza de Boston.

La magnitud de lo sucedido resulta tan insólita que cuesta imaginarlo: una ola viscosa de entre dos y cuatro metros de altura, avanzando a más de 50 kilómetros por hora, barrió calles, viviendas, vehículos y hasta las estructuras de hierro elevadas del metro. Los testimonios recogen cómo el suelo tembló como si fuese un terremoto. En pocos segundos, un barrio entero quedó cubierto por una capa de melaza de hasta un metro de espesor. Aquella masa pegajosa atrapaba a quien intentara avanzar; los rescatistas descubrieron pronto que detenerse por un instante equivalía a quedar inmovilizado, como si el suelo se hubiera transformado en una trampa de alquitrán.

El saldo fue trágico: veintiún personas murieron, aplastadas por los escombros o asfixiadas en el espeso líquido y alrededor de ciento cincuenta resultaron heridas. Caballos y carros fueron arrastrados, los cimientos de varias casas cedieron y la bahía de Boston quedó teñida de marrón durante meses. Las escenas rozaban lo apocalíptico: cuerpos atrapados bajo capas pegajosas, rescatistas agotados luchando contra un enemigo insólito, el aire impregnado de un olor dulzón que pronto se volvió nauseabundo.

El origen de este desastre fue una negligencia. El tanque de Purity Distilling Company no había sido probado adecuadamente; de hecho, se sabe que perdía melaza desde el día en que empezó a funcionar y que los trabajadores comentaban las fugas sin que la dirección mostrase el más mínimo interés en repararlas. Lo que terminó de desatar el colapso fue la combinación de un llenado reciente hasta su capacidad máxima, las variaciones de temperatura y la debilidad de la estructura metálica. En otras palabras, el desastre estaba anunciado.

La prensa de la época, fascinada por lo inusual del fenómeno, recogió titulares que mezclaban el horror con una curiosa ironía: una “inundación dulce”, un “tsunami de azúcar”. Pero pronto quedó claro que aquel episodio no era una anécdota pintoresca, sino una catástrofe urbana comparable a cualquier otro desastre industrial. Boston debió afrontar una titánica limpieza: brigadas enteras se emplearon durante meses para despejar calles y edificios, fregando con agua salada, arena y lejía. Testimonios de los vecinos aseguraban que, incluso años después, en las tardes calurosas aún se percibía el olor de la melaza en las grietas del pavimento.

El caso marcó un precedente judicial y político. Tras largas demandas, la empresa propietaria terminó pagando indemnizaciones a las víctimas y se abrió un debate sobre las responsabilidades de las industrias en materia de seguridad. Era evidente que la construcción del tanque había sido defectuosa y la supervisión inexistente y que el coste humano de aquella dejadez resultaba insoportable. La inundación de melaza puso de manifiesto la necesidad de normas estrictas y de un control riguroso sobre instalaciones que, aunque a simple vista pudieran parecer inofensivas, escondían riesgos comparables a los de cualquier planta química.

El recuerdo de la gran inundación de melaza de Boston ha sobrevivido como una historia a medio camino entre lo cómico y lo macabro. La paradoja radica en que el agente destructor era un producto cotidiano, asociado a la dulzura y la abundancia, y no a la devastación. Sin embargo, precisamente esa contradicción ha contribuido a su mantenimiento en la memoria colectiva: una masa de azúcar líquido actuando como arma de destrucción, un barrio entero anegado por un endulzante convertido en enemigo.

Con el paso de las décadas, el caso fue recordado en estudios de ingeniería y seguridad industrial como ejemplo de lo que sucede cuando la negligencia y el ahorro mal entendido se imponen sobre la prevención. El tanque había sido mal diseñado, sin las soldaduras y las pruebas de presión necesarias. Además, los directivos sabían de las fugas: en ocasiones llegaba a filtrarse tanta melaza que los niños del barrio se acercaban con cubos para recogerla. Ese hecho, en apariencia trivial, es la prueba más evidente de un sistema que optó por mirar hacia otro lado.

Más allá de la dimensión material, la inundación se convirtió en un relato sobre la fragilidad de las ciudades modernas. Boston, entonces símbolo del progreso industrial y del espíritu pragmático norteamericano, quedó reducida en unas horas a un escenario de caos primitivo. Las consecuencias mostraban que el enemigo podía no ser un terremoto ni un bombardeo, sino la negligencia silenciosa de una empresa que no respetó las reglas de seguridad.

El eco del desastre se prolongó en los tribunales. Durante años se discutió si el colapso había sido causado por un sabotaje -hipótesis que circuló debido al contexto de la reciente Primera Guerra Mundial y al ambiente de paranoia sobre los inmigrantes- o si se trataba simplemente de un fallo estructural. Finalmente, las investigaciones técnicas concluyeron que no hubo complot alguno: el tanque estaba condenado a fallar desde su construcción. La Purity Distilling Company y su empresa matriz, United States Industrial Alcohol, fueron declaradas responsables y obligadas a pagar indemnizaciones que, en conjunto, ascendieron a casi un millón de dólares de la época, una cifra enorme para entonces.

Ese fallo judicial es considerado por algunos historiadores como un antecedente en la consolidación de la responsabilidad corporativa en Estados Unidos. La idea de que una empresa debía responder por los daños causados a la comunidad, aunque estos se originaran en un producto aparentemente inocuo, marcó un hito.

Quizás lo más inquietante del caso no es la magnitud del desastre, ni siquiera el número de víctimas, sino la certeza de que fue un episodio evitable. La dulce inundación no fue un castigo divino ni un capricho de la naturaleza, sino la consecuencia de decisiones humanas tomadas desde la imprudencia y la codicia. En esa mezcla de azúcar y acero mal ensamblado se encuentra una lección que sigue vigente: toda negligencia, por pequeña que parezca, puede convertirse en una ola imparable.

Enlaces:

La gran inundación de melaza de 1919

La explosión más extraña y dulce del mundo: mató a 21 personas

Un mar de cerveza sobre el suelo de Londres